「養育費にも時効がある」と聞いてギョッとした経験、ありませんか?

残念ながら答えはYESです。

実は養育費の未払い分にも法的な請求期限が存在し、一定期間が過ぎると時効によって請求権が消滅してしまいます。

養育費の消滅時効は5年とされています。

ただし、調停や審判等で、未払分について支払義務が認められた場合、養育費の消滅時効は10年となります。

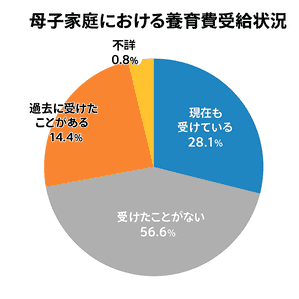

グラフが示すように、養育費が適切に支払われていない家庭は決して少なくありません。

実際、母子家庭の半数以上が養育費を一度も受け取れていない状況です。

5年と10年の壁:消滅時効の基本ルール

養育費の時効期間については、話し合いでの合意なら5年、裁判所を通じて決めた養育費なら10年と、多くの方が誤解されていますが、正確には取り決め方による違いはありません。

当事者間の話し合い(私文書作成)であれ、公正証書であれ、裁判所での調停、審判、判決であれ、どのような取り決め方をしても、今後生じる養育費の時効は5年なのです。

基本的なルールは次の通りです。

・話し合いで合意した養育費

離婚協議書や口約束など:各月の支払い期限から5年で時効

・裁判所を通じて決めた養育費

調停調書や審判・判決:各月の支払い期限から5年で時効

(未払分について支払義務が認められた場合、当該未払分の時効は10年)

例えば、Aさんは2015年に離婚し、毎月3万円の養育費を受け取る約束をしましたが、2017年から元夫が支払いをストップしてしまいました。

話し合いでの約束の場合、時効期間は5年です。

このケースでは2023年に請求できるのは直近5年分(2018~2022年の60ヶ月)×3万円=180万円のみとなり、残る1年分(2017年分)は時効で請求できなくなる可能性があります。

ココに注意

公正証書で取り決めた場合は時効が10年と誤解している方がいますが、5年なので注意が必要です。

ちなみに、「まだ時効は先だから」と油断するのも禁物です。

未払い期間が長くなればなるほど請求する総額が膨らみ、相手の支払い能力が追いつかなくなる可能性が高まります。

せっかく時効まで猶予があっても、いざ請求しようとしたときに「額が大きすぎて払えません」と開き直られては元も子もありません。

養育費の取り決めをしていない場合の離婚の落とし穴

離婚時に養育費の取り決めをしていない方も多くいると思います。

事実、厚労省の調査では母子世帯の約半数は離婚時に養育費の取り決めをしていない実態があります。

まず、離婚時に養育費の取り決めがなかったとしても、将来分の養育費を請求する権利は消えません。

言い換えれば、お子さんが未成年である限り、いつでも養育費の支払いを求めること自体は可能です。

しかし、過去の養育費をさかのぼって請求するのは極めて難しいのが実情です。

相手が自主的に応じてくれれば別ですが、応じない場合、調停や裁判で請求しても裁判所が認めるのは、基本的に申立てをした月以降の分だけだからです。

「離婚時にきちんと取り決めておけば…」と後悔する方も多くいます。

さらに見過ごせないのは、10年間まったく養育費を請求せずにいると、養育費をもらう権利そのものが時効で消滅してしまう可能性があることです。

10年という歳月はあっという間です。

「いつか請求しよう」「そのうち経済的に余裕ができたら言おう」と先延ばしにしているうちに、文字通り権利がゼロになってしまいかねません。

養育費の時効をストップさせる対処法

「もうすぐ5年経ってしまう…時効にかかりそうで怖い..」とハラハラしている方も、ご安心ください。

時効が迫っている場合でも、適切な対処を取れば未払い養育費を取り戻せる望みは十分にあります。

内容証明郵便で催告する(時効を6か月猶予)

未払い期間が長期化していて時効成立が目前の場合、まずは「内容証明郵便」を使って相手に養育費支払いの請求意思を示します。

これにより、その郵便が相手に届いた時点から6か月間、時効の完成が猶予されます。

債務の承認をさせる(時効をリセット)

相手に「養育費を払う義務がある」ことを認めさせることができれば、法律上時効は一旦リセットされ、新たにカウントが始まります。

この仕組みを債務の承認と言います。

具体的には、未払い分の一部でも支払わせることができればそれだけで債務承認となりますし、「支払いを待ってほしい」と相手に言わせるだけでも成立します。

なお、承認の事実は口頭では後から「言っていない」とシラを切られる恐れがあるため、念書を書いてもらうか、LINE・メールで支払意思を示すメッセージを送ってもらうなど記録を残すことが重要です。

調停・裁判を起こす(法的手続で強制執行も可能に)

内容証明や話し合いで埒が明かない場合、家庭裁判所に養育費請求の調停を申立てたり、訴訟提起するといった法的手段に踏み切ります。

調停や裁判の手続きを開始した段階で、時効の完成は一時ストップします。

さらに調停が成立して調停調書が作成されたり、訴訟で勝訴して確定判決を得たりすれば、その確定日から新たに時効期間(未払い分は10年)がスタートします。

調停中に相手が分割払いや和解に応じれば、今後の支払いを確実にする取り決めを作ることも可能です。

強制執行で回収する(差し押さえで確実に支払わせる)

相手が支払いに応じない場合や判決・公正証書など債務名義を既に取得している場合は、強制執行による回収を検討します。

例えば相手の勤務先が分かっていれば給与を差し押さえ、銀行口座を押さえるなどして強制的に養育費を回収できます。

強制執行の申立てを行えば、その手続きを進めている間は時効が進行しません。

そして差し押さえが完了すれば、その時点から再び新たな時効期間がスタートします。

強制執行は最終手段ではありますが、調停に応じない相手には躊躇せず実行してこそ初めて支払いの意思が芽生える場合も多いです。

希望と未来への提案:最後に伝えたいこと

ここまで読み進めたあなたは、既に大きな一歩を踏み出しています。

養育費の請求時効は確かに厳しい現実です。

しかし、未来を悲観する必要はありません。

正しい知識と適切な対処法があれば、可能性は高まります。

勇気を出して行動を起こしてみませんか?

専門家である弁護士に相談すれば、新たな解決策が必ず見えてくるでしょう。